孙朝运 指间利川 前天

今年6月,国家住建部等六部门联合公布中国第五批传统村落入选名单,利川市凉雾乡纳水溪榜上有名。

这里有全市唯一保存最完整的老街古民居,这里有全市唯一现存规模较大的关帝庙,这里还有全市唯一利用水碓代替人力加工原材料的陶瓷之乡......

因路而兴的古镇

走进纳水溪老街,那些古朴典雅的穿斗式民居,那座飞檐翘角的庙宇,那些光溜溜的街道石板,那些古稀老人都在向游人诉说着古镇曾经有过的喧嚣与繁华。

晨曦中的古镇

纳水溪古镇最繁华的时期是清朝“川盐济楚”的年代。从这里北上,经过利川到四川;从这里南下,经过咸丰、来凤到湖南。这条盐大路上南来北往的客商、源源不断的物流都要在古镇上集散。

“桑木扁担两头弯,上挑漆棉桐油下挑盐。才从四川打回转,又要启程下湖南。”街上一些老人还记得,每到夜幕降临,纳水溪街上热闹非凡,南来北往、川流不息的客商、挑夫、背夫和赶马帮的“骡子客”,来来往往,川流不息,灯笼火把连成一片,客店老板高声招徕着客人,街上大小客店差不多是夜夜客满为患。

连接川鄂湘的盐大路,带动了纳水溪古镇的繁荣。在300多米长的街道上,聚集了几十家店铺、客栈、榨油坊、织布作坊和染坊,还有粮食交易的斗市、牲畜交易的牛市、猪行等等。街上开织布作坊的有7家,织布加工业基本形成了棉花贩运、纺线、织布加工、布匹销售的社会化分工。

随着古镇的日趋繁,荣赌博、吸毒、贩毒之风孽生,一些家庭倾家荡产,妻离子散。抗日战争时期,国民党利川县长于国祯在全县发起禁毒、禁赌运动,枪毙了几个首恶分子,纳水溪古镇的赌博、吸毒、贩毒之风才收敛。

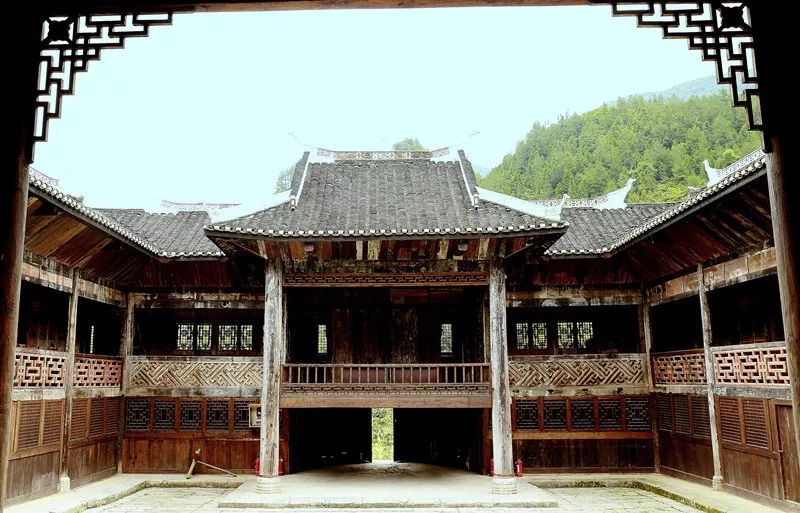

关庙戏楼

盐大路上南来北往的人流,也带来了多元文化的交流。纳水溪古镇最繁荣的是戏庙文化。占地940平方米的关庙,是纳水溪古镇最具代表性的建筑,全木结构四合院,前厅后殿明三暗五,两边厢房各四列三间,规整对称,前厅有戏楼向院中凸出,歇山瓦顶,檐角高翘,老远就能望见雄奇壮观的景象。

关庙戏楼是人气最旺的地方,逢年过节必唱戏,每逢庙会必唱戏。开始是唱地方戏,后来引进了湖南花鼓戏和四川“人大戏”(川戏)。

清光绪年间,关庙隔壁建起了天主教堂,教堂里的诵经祷告声,关庙里的晨钟暮鼓声,在纳水溪谷里声声荡漾。

从繁华回归恬静

数百年沧桑变化,纳水溪古镇繁华喧嚣的历史已经淡出人们的视线,而发生在古镇的那些生活图景,那些红色记忆,令人铭记至今。

老街关庙面壁上有一块“红三军军部旧址”牌,关庙戏楼上,有红三军在纳水溪活动的简介和牺牲的红军烈士名单。

1933年10月20日,贺龙率红三军进驻纳水溪关庙,向宣传共产党的主张和红军的纪律,将当地土豪的财产分给了贫苦农民,纳水溪的张全知等9位青年农民参加了红军。在部队入党后的张全知后来回到了纳水溪。

古镇上的关庙

在利川神兵风起云涌的民国初期和中期,纳水溪先后有100多人参加过神兵。1937年冬天的一个晚上,张全知带着100多人,手持梭镖、火枪冲进关庙,把国民党关押的40多名壮丁全部营救了出来。随后国民党县中队清剿神兵,纳水溪神兵大队长张全知逃到沙溪舅舅家避难。

舅舅给张全知安排了逃跑路线,叫张全知连夜出逃。张全知全然不知舅舅设了局,深夜行至芋头湾,被早已埋伏在那里的凶手杀害,县中队将张全知的人头悬挂在古镇下场口“望碑”上示众,将张全知怀孕的妻子押到街上,严刑拷打而死。

新中国成立后,公路交通取代了古盐道,纳水溪处于交通死角,政府机关部门和学校先后撤出。后来虽然有利川至沙溪的县乡公路通过纳水溪,但传统建筑的老街、传统的生活方式,已经留不住向往现代文明、向往城镇生活的年轻一代,他们纷纷外出务工经商,安家落户,只有部分老人还在老街上守着老屋,守着不多的岁月,维持着老街的生存。

近年来,当地政府和有关部门对老街采取了一些保护措施,还投资180万元对风雨飘摇的关庙建筑物进行了“整旧如旧”的修复,还原了关庙雄奇壮观、雕梁画栋的风采。

老人在街头聊天

7月15日清晨,我走进了纳水溪,重峦叠嶂的远山若隐若现,晨曦中的老街飘荡着淡淡的炊烟,两位老人衔着叶子烟杆对坐在街头聊天,一位白发老人杵着拐杖蹒跚而行,整个老街没有了往日的热闹繁忙,不少人家的门上挂着一把锁,有的雕栏花窗、青砖灰瓦结了蜘蛛网。从喧闹繁华的古镇走过来的老人们,在享受着老街的恬静和悠闲。

300余年水碓响

“虚窗熟睡谁惊觉?野碓无人夜自舂。”宋朝诗人陆游描写湖北大冶西塞山下水碓响的夜景,其实在利川纳水溪也可以看到。

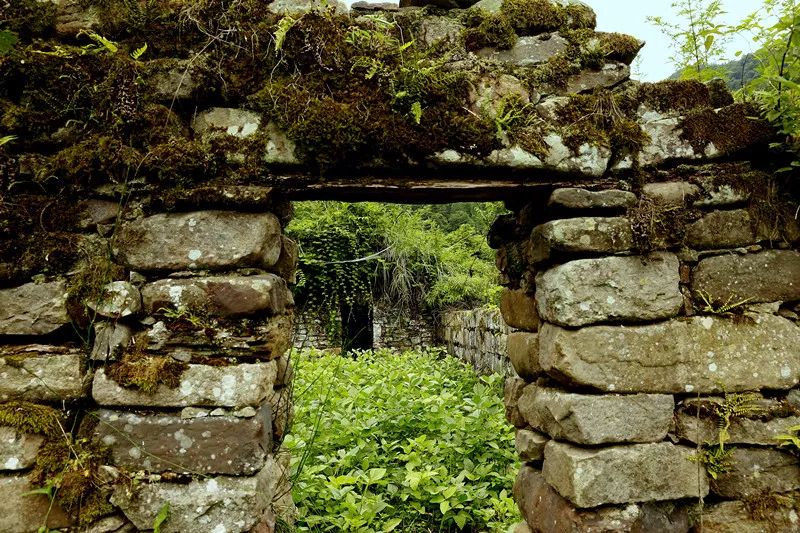

水碓遗迹

根据街上的老人提供的线索,我沿着溪边逆流而上,终于在荆棘丛中找到了当年纳水溪陶瓷厂的水碓房和部分窑子的遗迹。从这些遗迹中,我渐渐触摸到了一个家族传统工业的兴衰印记。

清康熙年间,来自湖南的移民黄尔世,将传统的陶瓷加工技艺带到纳水溪,利用当地长石岩做原料,开办了陶瓷厂,生产碗、坛、罐、钵等瓷器,销售到县内外。

黄氏家族陶瓷业第11代传人、今年88岁的黄国明说,传统的手工陶瓷生产机械化程度低,制作工序繁多,“七十二道半,还有捆碗不相算”,主要包括采石、舂石、过滤、练泥、拉坯、利坯、晒坯、绘画、上釉、烧窑等工艺流程。

水碓,就是利用水力代替人力舂石材,是纳水溪陶瓷厂一大特色。其方法就是在纳水溪筑坝,将堰水引入碓房里的引水槽,靠激流冲动水轮旋转产生动力。每个水轮带动四个碓杵,轮轴上彼此错开的四块短拨板,交替拨动着碓杵的尾稍,四个碓杵一上一下,将臼窝里的石头舂成粉末,再反复过滤成为陶瓷制作的坯泥。

5个水碓房排列溪边,20个碓杵春夏秋冬日夜“咚咚”响;山坡上,3个窑子青烟袅袅,在纳水溪呈现乡村工业文明的风情画。

黄国明在介绍自己的“作品”

黄氏家族把祖传的陶瓷技艺作为个人安身立命之根,家族生存发展之本,一代一代初心不改,300余年里共传承了十二代人。

黄国明老人记得,他的曾祖父黄天元中了举,当有人牵着披红戴花的高头大马,驮着举人顶子前来报喜的时候,黄天元却还在作坊制作陶坯。闻报后,黄开元慌忙洗手回家换衣服,骑马赶往县衙门。

上世纪五十年代初,黄国明和堂兄黄国忠分别在初中、高中毕业,父辈们认为,“只有鼎罐煮䅒䅒(当地方言:米饭),没见鼎罐煮文章”,要求他们弃学从艺,经营陶瓷业。

常言道,没有金刚钻,别揽瓷器活。经过父辈们的精心授业,黄国明他们能够独立地完成从石头变成瓷器一系列制作工艺。

人民公社成立后,黄氏家族陶瓷厂被改制成集体企业,因黄国明、黄国忠是地主子弟,公社派了一名干部管理陶瓷厂,黄国明担任了近似于技术总监的职务。

上世纪60年代初,黄国明顶着压力,对旋坯机进行了技术改造,劳动效率提高了一倍,产品的规格质量也同时得到提高。

黄国明和堂兄黄国忠是厂里的文化人,陶坯绘画、题字是他俩的“绝活”。在“文革”年代,他们的这手“绝活”却因地主子弟的身份而带来风险。

一次,黄国忠心血来潮,编了一首诗写在坛子坯上:“愚公愚公不平凡,意志坚定搬大山。我今立下愚公志,困难甩在天外边!”坛子出窑时,厂领导才看到这首诗,认为这诗内容反动,便连夜开会批斗黄国忠。后来县里主管部门一位领导出面,为黄国忠的诗平了反,这场政治风波才算平息。

改革开放以后,人们生活水平逐步改善,对生活用品的追求越来越高。纳水溪陶瓷厂的中瓷陶器市场份额越来越小。为了陶瓷厂的生存发展,黄国明潜心投入了中瓷改细瓷的试验,正试验当进入关键时期,集体企业陶瓷厂解了体。为了传承黄氏家族的“衣钵”,黄国明的二儿子黄朝贵挑起大梁继续开办家族陶瓷厂,黄国明依然潜心于他的试验。

后来陶瓷厂燃料由柴改煤,生产成本上升,产品销路不畅,生产投入难以为继,1989年纳水溪陶瓷厂再次停产了。传承了300余年的陶瓷业熄了火,一直成为黄国明老人心里过不去的坎......

古稀老人向游客讲述老街的历史

溪水常流,涛声依旧。30年来,在纳水溪再也听不见日夜“咚咚咚”的水碓响了。

编辑|向俊锦 审核|冉春平 审签|傅小棠