中国利川网 特约记者 孙朝运

周忠梅在检查蜜蜂越冬保暖

(一)

11月27日下午,细雨蒙蒙。覃宇才老两口冒雨在屋后挖红苕。一溜红苕地宽不过2米,挂在陡峭的岩壁皱褶间。为了泥土不被翻下岩去,老两口头朝下,边挖边吃力地把泥土朝上提。

“八十开外不服老,一天不死一天忙”。今年83岁的覃宇才享受国家最低生活保障,老两口依然勤扒苦挣,除了种庄稼、畜禽养殖,还种植了几分地的何首乌和名贵中药材田七。

在龙头溪,一些村民因各种原因生活在贫困线上,但他们不向命运低头,依靠政府而不依赖政府,自强不息与贫困抗争。

村民郎宇成19岁那年从穴居了三代人的岩洞里搬出来建房安家。几年前一场山体滑坡摧毁了他家的房屋,在当地政府支持下,郎宇成重建了家园还养了8头牛,一心想摆脱贫困,谁知天不遂愿,2016年郎宇成小腿摔成骨折致残。

如今,60多岁的低保户郎宇成不甘贫困,瘸着腿和妻子周忠梅一起走上了养蜂脱贫之路,夫妇俩养蜂规模最高达到22箱,年收入1万多元。由于今年气候影响,蜂蜜产量大幅下降,但他毫不泄气,依然苦心经营着那份甜蜜的产业。

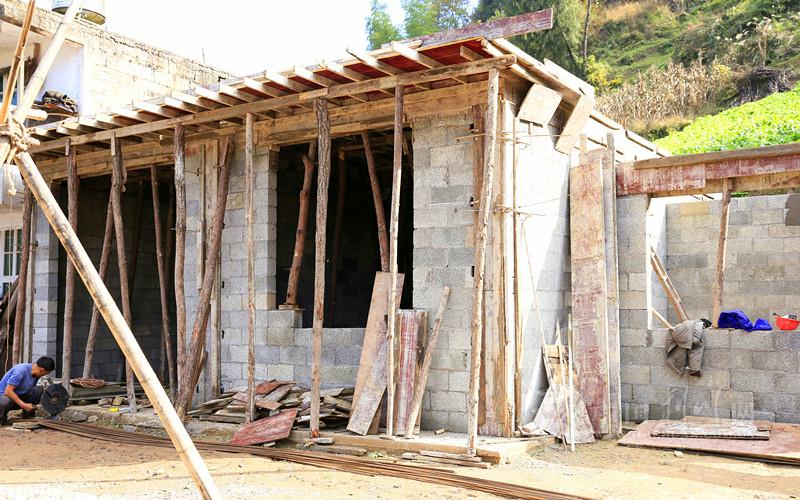

杨昌平的扶贫房在建设中

(二)

有人说,人活在世上什么都可以没有,千万别没有钱;什么都可以有,千万别有病。过去,龙头溪一些贫困户的不幸就是,该有的没有,不该有的却摊上了。2011年,40多岁的村民杨昌平患上乙肝病,到处求医问药,最后辗转重庆三峡中心医院住院治疗。病灶得到控制后,一直在家坚持服药治疗,后来病情复发再次入院,目前肝脏硬化度已控制在临界点。几次住院的大笔开支加上每年上万元的药费,使这个贫困家庭雪上加霜。

丈夫得病家里倒了顶梁柱,生活的重担压得覃辉兰喘不过气来,贫困户的帽子更让她觉得在人前抬不起头来。

俗话说“山穷水穷不怕,就怕人穷志短”。为了送子女读书,为了给丈夫治病,她那双枯瘦的手变成了“抓钱爪”。每年正二三月,是覃辉兰抓钱的黄金季节,她赶到几十里外的烧磅溪挖野生中药材卖钱,每天都是天不亮出门,天黑了才归家,饿了在山上喝山泉水,啃几个包谷粑。平时除了种庄稼,还要抽时间上山采摘秤砣籽、五倍子、猕猴桃,只要山上能变成钱的东西,覃辉兰都要“抓”去卖。近几年,她每年都种了1亩辣椒,由于交通不便,2000多斤辣椒都是覃辉兰利用打早和晚上的时间背到七八里远的平镇去卖。

杨昌平人穷得了“富贵病”,医生要他“三分治疗,七分保养”。看到妻子成天劳苦奔波,一双手变成了“掏火耙”,杨昌平哪能安心静养?他跟妻子商量买来4只羊,杨昌平一年四季在山上放牧,肝脏不舒服的时候,就地躺在蓑衣上休息一会,靠这4只羊起家自繁自养,现已存栏31只。

如今杨昌平一家三口享受了最低生活保障,他家的扶贫房也快交钥匙了。说起现在的扶贫政策,两口子无比感激各级政府和帮扶单位,念念不忘交通部门帮扶干部张尚峰为他家的扶贫房跑上跑下操了不少心。

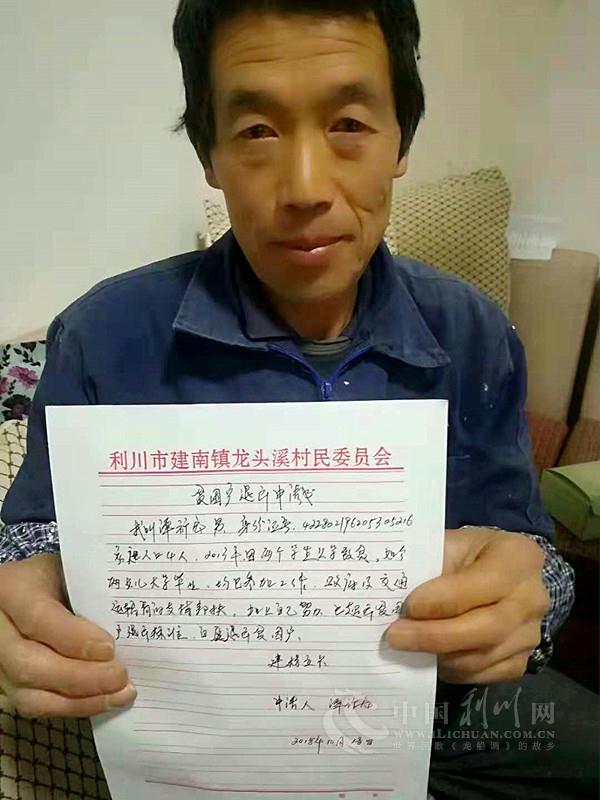

谭祈龙申请退出贫困户

(三)

10月28日,因学致贫的谭祈龙主动申请退出了贫困户。

谭祈龙家人平耕地不足一亩,两口子又无挣钱的一技之长。偏偏两个女儿的求学之路从平镇走到建南,又从利川走到了江汉平原。女儿每向前迈一步,父母肩上的担子就越沉重。谭祈龙担心因为家贫影响孩子的进取心,就经常鼓励她们,老辈人讲穷要喂猪,如今的世道是越穷越要读书!你们只要安心上学,我就是揭瓦卖椽椁或是求爹爹拜奶奶借贷,也要供你们读书!谭祈龙虽说没有博大深邃的情怀,但他那“越穷越要读书”的朴素道理,激励着两个女儿在困境中发奋求学。

为了兑现承诺,保障两个女儿上学,10多年来,谭祈龙两口子拼着命除了挣钱还是挣钱。早在2002年,谭祈龙到万州城里参加了“棒棒军”,万州人称他们为“扁担”。哪里有苦力,只要货主吆喝一声,一大帮“扁担”便一拥而上。

万州城里“扁担”太多,新入行的谭祈龙常常接不到活路干,没办法,上下车一吨货物3元钱的劳务费也得要挣,不然这天的住宿费和生活费就没着落。

山里人诚实守信,干活不偷奸耍滑,谭祈龙接的活路越接越多。经常是这边活路一脱手,那边货主又在喊,谭祈龙急忙应声而去,这样一桩接着一桩活路连轴转,很多时候一天只吃上一顿饭。

夜深了,谭祈龙疲惫地回到简陋的旅馆,一路上他把汗津津的手伸进荷包里紧紧捏着那一叠钱,心里安逸得不得了:“这个月女儿的生活费又有指望了”!

谭祈龙的妻子每年要租借亲戚的土地种辣椒、种粮食养几头猪出售,还饲养了80多只长毛兔,每天的草料需要几背篓。妻子每天麻麻亮就要上山割草,长年累月背篓不离,身上磨起了厚厚的老茧。

几年前,谭祈龙的大女儿在湖北职业技术学院毕业,被宁波军分区医院招录为护士,今年在鄂州高职毕业的小女儿又在成都电信局就了业,谭祈龙夫妇俩在脱贫路上的艰辛付出,终于有了回报。

“学了知识穷不久,没有知识久久穷”。尖刀班和村支两委利用身边的脱贫典型,宣传教育扶贫资助政策,鼓励贫困户支持子女读书,避免因缺乏知识导致贫困代际相承。今年为4个贫困学生争取了雨露计划资金20000元,为4个大学生争取助学贷款32000元,为15个高中贫困生争取助学金22500元,为40个贫困家庭争取寄宿、学杂费减免补助43250元。

如果说知识改变了谭祈龙家的命运,点燃了乡亲们的希望,那么,教育扶贫资助政策的落实,则更加激励贫困户增强知识改变命运的信心。